ユネスコ無形文化遺産に登録され、世界から注目を集める和食(WASHOKU)。そんな日本固有の和食文化を下支えをするのが、出汁をとるのに欠かせない昆布だ。知床羅臼は、最も濃厚な出汁がとれるといわれる羅臼昆布の生産が盛んな地域であり、その羅臼昆布は東京の料亭でも重宝される逸品である。

“羅臼のふつうは日本のごちそう”と表現されるほど、流氷や大自然の影響で豊かな海を有している知床羅臼。東京から料理人の蒲原ゆばこさんをお招きし、料理人の目線から見た「羅臼の食」に焦点を当てる旅に出た。

同行頂いた料理人 蒲原ゆばこさん

福岡県北九州市出身 佐伯栄養専門学校卒業。17歳で2型糖尿病発症をきっかけに、栄養学を学び外食産業で活躍する栄養士を目指し、社員食堂や、デパ地下のお惣菜の商品開発を行う。30歳から板前修行を始め、32歳で銀座「つるとかめ」の初代板長として7年勤務 。毎日食材に触れ、 その変化を通じて”地球のSOS”を敏感に受け止める役目を負っているのではないかと気付く。 現在はフリーの料理人として海外を旅し、世界の料理に触れながら地球と人に優しい食事を“患者×料理人×栄養士”として和食をベースに研究している。

seaside cottage KOBUSTAY / 昆布漁師のくらしを丸ごとシェア

昆布漁師の暮らしを丸ごと体験できる、絶景貸切コテージ“KOBUSTAY”。今回の旅で訪れた3月は、窓から流氷を望む絶景が広がる。国後島から昇る感動的な朝日で目覚め、一日がスタートする贅沢な時間を過ごせるのが魅力だ。

料理人の目線から見た「羅臼の食」に焦点を当てるのが、この旅の目的。まずはKOBUSTAYで羅臼昆布について理解を深めていく。

オーナーである加瀬里紗さんに、羅臼昆布やKOBUSTAYにかける想いをうかがった。

「昆布漁師の夫はKOBUSTAY開業の6年前に父から漁業権を譲り受けました。夫婦で経営について学んでいく中で、温暖化や赤潮などの自然環境の変化に対する不安を感じるようになったんです。漁業を主な生業としながらも他に何かできないかと考えているときに、隣町の標津にある小さな森の貸切宿ラナピリカと出会いました。それがきっかけとなり、自分が感動したものを厳選した特別な体験や、昆布の魅力を伝えられる場所を提供したいと考えるようになりました。KOBUSTAYを始める前から日本国内や海外の多くの方が見に来てくれており、一緒に昆布の作業をやって喜んで帰っていく姿を目の当たりにし、本業の昆布の魅力を伝えることを磨き上げていったら事業になるんじゃないかと思い立ち、2025年に開業に至ったんです。」

「夫の後押しが涙が出るほど嬉しかったです。もちろん最初からみんなが賛成だったわけではありません。漁業という本業がある中で、まだ子供も小さいのにこのままの生活じゃだめなのか?って。まだまだ私が昆布を語れるような立場ではないし、多くの葛藤がありました。でも移住してきた嫁の、人生たった一回の挑戦を応援してやるのが男だろう、と夫が考え直してGOを出してくれたんです。そのタイミングが一番嬉しかったですね。私の人生をちゃんと考えてくれて、うんやっぱりこの人でよかったって本当に思った瞬間。」

「元々は知床羅臼町観光協会の事務局長として羅臼町へ移住しましたが、今は立場が変わりました。自身が漁業者として携わり、やりたいことをやらなきゃと思っています。そしてやるべきこと、やった方がいいことって羅臼に移住してきたときと変わっていないな、とも感じたんです。この事業ができるのは羅臼のおかげなんです。自分たちがすごいのではなく、資源があるからできること。人口は減っているけど、豊かな資源を活かしていきたい。おこがましいかもしれないけれど、地域の模範となり、次に続く漁業者には知識や経験も共有し、どんどん挑戦してもらいたいと思っています。とってなんぼの漁業から、価値を上げる方向にシフトし子供達の世代に繋げていきたいんです。」

里紗さんの地域に対する強い想いが印象的で、それが羅臼昆布の魅力をより一層引き立てるようだった。

キッチンにある木の箱をあけるとなんと…!

フリーで使える羅臼昆布を備え付けでサービス

ウェルカムスイーツは、昆布チップスに砂糖をまぶしたものとホワイトチョコがけ。パリパリっとした食感。口に広がる羅臼昆布の濃厚旨味、トッピングの甘さが塩気を引き立てる逸品

ウェルカムドリンクは、羅臼昆布一番出汁。羅臼昆布の魅力を心ゆくまで味わえる心遣いに感激

ゆばこさんに宿泊の感想をうかがった

「ただいまと言いたくなる、毎年のように来たくなる場所ですね。目の前のロケーションが素晴らしくて、素敵な場所だからこそおいしい料理を作りたくなる環境です。里紗さんのおもてなしは、愛が溢れ痒いところに手が届く数々の心遣いが素晴らしいです。冷蔵庫に自家製のシャケ・いくら、野菜、卵などの食材を準備してくれていましたが、普通の宿ではなかなかありえません。さらにアメニティにもこだわりを感じます。風呂桶が置いてあって、羅臼の秘湯“熊の湯用”と、マップが用意されています。洗剤も“海をまもる洗剤”が準備してあり、昆布のために海を大切にし環境に配慮していることが伝わってきました。いい出会い、いいご縁を得て、和食に携わる料理人として楽しみが増えました。」

昆布体験ワークショップ / 昆布漁師から直々のレクチャーと極上出汁体験

「最高級の羅臼昆布をもっと身近なものにしたい」との想いから、1日一組限定で特別体験を受け入れている。冬季はヒレ刈など整形作業が中心だが、昆布漁を行う夏季は昆布浜の生産の現場に入り、レクチャーを受けながらの「昆布洗い、昆布干し体験」も行っている。

羅臼昆布レクチャー

羅臼昆布と出汁を深く理解するため、現役羅臼昆布漁師の加瀬ご夫妻から、羅臼昆布の工程を学ぶ「羅臼昆布レクチャー」を受ける。羅臼昆布ができるまでの23もの行程は、その高い品質を担保するため全てに意味があり、伝統的な製法では一つも欠かすことができない。加瀬漁業は天然羅臼昆布の昔ながらの製法を今も頑なに続けており、手間のかかる天日干しをしている漁場だ。伝統製法を続けるのは確かに大変だが「大切な人への贈り物に使ってる」という声が励みになっているそうだ。

実際の漁に使用する竿や道具、写真を見せていただきながら、加瀨夫妻の昆布愛溢れる掛け合いでレクチャーは進む。海の中でどのように昆布が生えていて、どのように採取するのか、どんな風に手をかけて23工程の作業がなされているのか、その大変な光景がありありと目に浮かぶようだった。

羅臼昆布職人体験〜ヒレ刈〜

生産工程の一部である、ヒレ刈と呼ばれる整形作業を直々に教えてもらった。どこまで刈ったらいいか見極めてハサミを入れる。まずはレクチャーを見せていただき私たちも実際にハサミを入れる。切りすぎず左右対称に整形していくのがなかなか難しい。これを実際の現場で一枚一枚手作業で大量の昆布のヒレ刈をしていると考えると、丁寧に手がかけられると感じることができる。

アドバイスをもらいながら丁寧に花折りにし、袋に入れ「羅臼昆布」のラベルシールを貼って無事に完成。自分で整形した最高級品をお土産にもらえるのが嬉しく、旅が終わった後に実際に自分で出汁をとるのが今から楽しみだ。

消費者はなかなか見ることができない、一等昆布の出荷パッケージを開けて現物を見せてもらった。実際に見て触れて香りを感じると、丁寧に作られていることがわかる。商品として流通している昆布だけを見てもわからないことが、生産工程を体験したり、目の前の浜の景色を見ながら話しを聞くことで、食材への向き合い方が変わると感じた。

北海道産 厳選4種の利き出汁体験

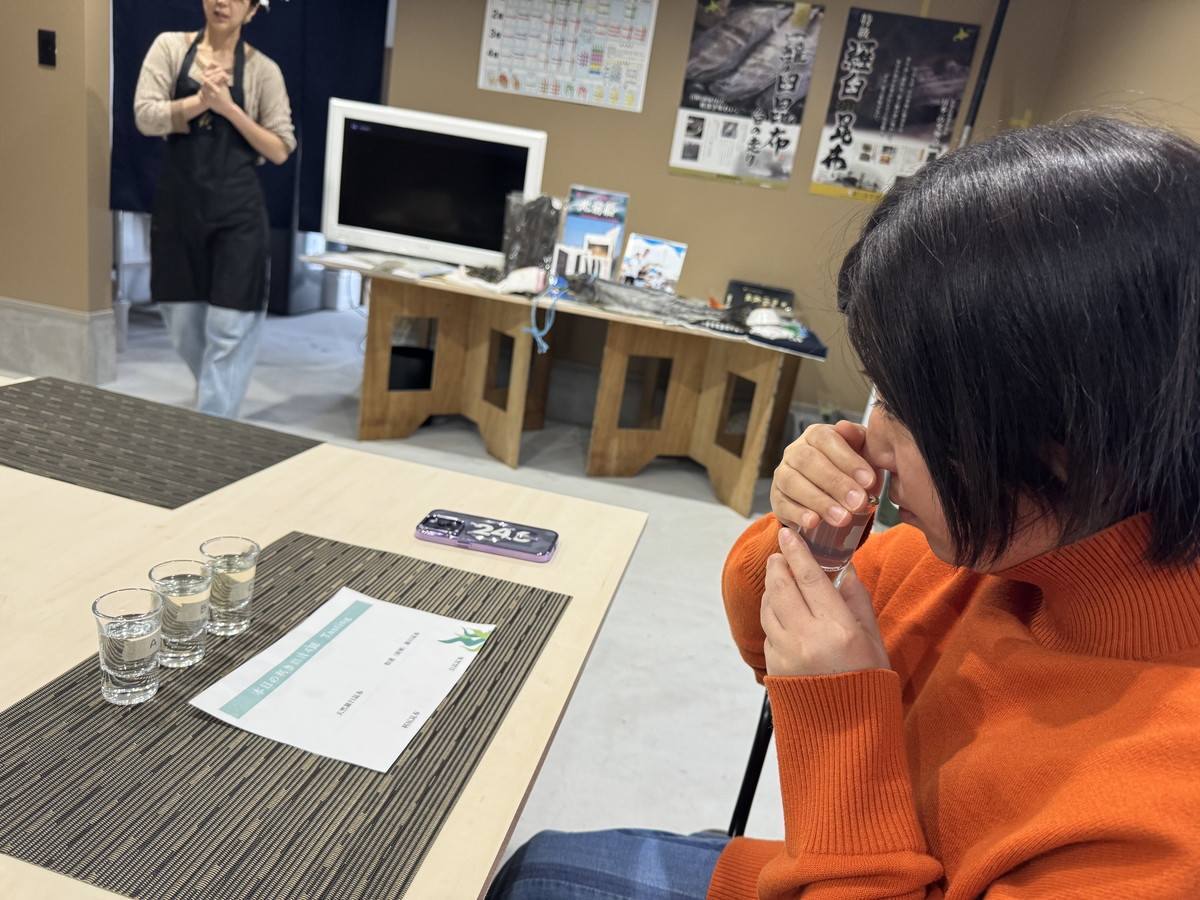

続いて異なる昆布だしのテイスティングを体験。提供されたのは全て北海道産の4種類の昆布出汁で、飲み比べてみると味わいや濃さ、色、香りなどそれぞれ異なることがわかる。関東でポピュラーな日高昆布、上品で色が澄んだ出汁がとれる利尻昆布、味わいが濃厚でパンチのある羅臼昆布。飲み比べてみて自分が好きなものを選び、実際にどの昆布出汁なのかを当てる趣向だ。

真剣な料理人の眼差しで利き出汁をするゆばこさん

「地域によって違いがあることはわかっていましたが、改めて実際にを飲み比べることで実感できますね。今後は用途によってベストなものを使い分け、例えば貝と合わせるのはどの出汁がいいか?など、昆布の奥深い世界を探求してみたいです。羅臼昆布は味わいが濃厚で出汁にも色が出るとのことですが、やはり旨味の観点でいうと羅臼昆布を使う価値が高いと感じます。」

ゆばこさんによると、東京に住んでいると日常づかいには日高昆布が主流であり、過去に働いていた飲食店では利尻昆布を使っていたため、羅臼昆布はあまり馴染みがなかったそう。羅臼昆布との出会いが、ゆばこさんの料理にさらなる深みをもたらしてくれるだろう。

羅臼極上出汁体験&伝統料理秋鮭「山漬け」

山漬けとは、アイヌ伝統の干鮭(からざけ)が発祥といわれる伝統製法。羅臼の漁師たちは、この塩辛い鮭を焼いてご飯に乗せ、熱々の昆布出汁を注いで食べるのを好むようだ。待つこと2分で絶品の漁師飯が完成。やはり地域に根を張って暮らす漁師が好む食べ方、実際に日常的に食べている食事は間違いない。

羅臼昆布を使った極上出汁の取り方をレクチャーしてもらい、その極上出汁をかけた鮭茶漬けをいざ実食する。サラサラっとかきこむと、昆布出汁の旨みと山漬けの塩味が口いっぱいに広がる。副菜の昆布の佃煮や自家製スケコの醤油漬けも絶品だ。旅先で郷土料理を味わえる体験は貴重で、漁船に乗って海上で食べたら、そのおいしさは二割増しくらいにはなるかもしれない。

市場見学 / スケソウダラの競り

和食、出汁に欠かせない昆布の世界に足を踏み入れた後は、知床羅臼の豊かな水産資源を知るために市場見学へ赴く。一般観光客は通常では入ることのできない場所だが、漁業協同組合から許可された町民ガイドが同行する場合に限り見学することができるコンテンツで、競りの様子を見学させてもらった。

3月はあまり魚種が多い季節ではなく、流氷の影響でこの日はウニ漁も出られなかったため、メインで水揚げされたのはスケソウダラ。このスケソウダラは鮮度が劣化しやすいため、関東などでは身を食べるよりもかまぼこやちくわなど、魚肉練り製品の原料として使われるイメージが強い。しかし羅臼では当然のように鮮度が良い。現地ではちゃんちゃん焼(野菜と味噌仕立てで焼く北海道料理)や煮付け、羅臼昆布だけで茹でた「湯煮(ゆに)」にして食べられている。クセの少ない白身で水分が多くやわらかいのが特徴。料理人の手にかかるとどんな料理になるのか楽しみだ。

氷点下の寒さの中で白い息を吐きながら、競り人の声が市場に響き渡る。値段を声掛けしているのだが、なんと言っているのか聞き取るのは難しい。周りにいる仲買人が次々手を上げあっと言う間に買い手が決まっていく。いつの間にか魚がなくなり、そのスピード感に驚かされた。

知床羅臼ビジターセンター / 山と海の循環するいのち

知床羅臼ビジターセンターは、世界自然遺産知床をより深く知れる場所だ。館内には知床に暮らす野生動物たちの剥製やシャチの骨格標本が飾られ、知床の自然の営みを知るミュージアムとして無料で見学できる。知床が世界自然遺産に登録された理由である流氷がもたらす海の恵みや、海と陸のつながり、豊富な生態系がわかりやすく展示されている。山と海の循環するいのちの説明に、食物連鎖を感じることができた。流氷に乗って食物プランクトンが運ばれて来るため海が豊かになり、羅臼の漁場は季節を通じ様々な魚種が採れることを知った。

私たちが普段恩恵を受けている食材は、こうした生態系の中で育まれる。ここ数年海の状況は刻々と変わり、獲れる魚種が日本各地で変わってきていることを耳にするようになった。自然環境を守ることが、人の暮らしに欠かせない食資源を守ることに繋がっていく。その循環を肌で感じることができるのが、水産資源の生産現場でもある知床の役割の一つなのかもしれない。

羅臼食材での贅沢ディナー / 羅臼の食材が料理人の手で大変身

羅臼昆布の生産工程を通じて和食と出汁の理解を深め、市場見学で羅臼の豊富な水産資源を目の当たりに。そして知床羅臼ビジターセンターで自然と水産資源の関係を学術的に知る。今回企画した「羅臼の食」に焦点を当てる旅は、ここまで周到に準備を重ね、やっと完成をみるという徹底ぶりだ。料理は五感をフルに活用してこそ、その地で育まれた文化に触れてこそ、より際立つのだと思う。

最高の羅臼の最高の素材が、最高の料理人の手で大変身!これが今回の旅のハイライトであることは間違いない。オーナーの加瀬夫妻と羅臼在住の方々を招き、KOBUSTAYで食事会を開催した。彩り豊かでおいしそうな料理がテーブルに並ぶ。使用した羅臼産食材は、羅臼昆布、スケソウダラ、ドスイカ、タコ、めんめ(キンメダイ)、ウニ、トド、スケコ(たらこ)、羅臼昆粉(羅臼昆布の粉末パウダー)などなど。昆布や和食の要素を踏まえつつ、ゆばこさんの手にかかれば多国籍に生まれ変わるから本当に驚かされる。

ドスイカのマリネ、里紗さん自家製スケコ醤油漬けのクリームチーズディップ、羅臼昆布チップスが主役のカッティングボード

トド肉のタコス、カブとミニトマトの昆粉がけ

ウニのステーキ

メンメとスケソ白子の煮付け、タコポン酢と紅葉おろし、タコとタコの子の昆粉オリーブオイル ミョウガとレモンを添えて

スケソウダラのグリルと昆粉の焼きマヨネーズソース

里紗さんに羅臼食材を使ったゆばこさんの料理の感想を聞いた。

「彩りの美しさはもちろんですが、地元民には思いつかない大胆な組み合わせは目からウロコでした。野菜を引き立たせる魚、魚を引き立たせる野菜といったように食材同士もリスペクトし合うような相互関係も素晴らしく、じっくり味わうことができました。夏の羅臼昆布漁の生産現場も見たい!と言ってくださったゆばこさんは生粋の料理人なのだと確信しましたし、生産者の私達も誠実な製品づくりと生産クオリティーを維持し続けるような関係性でありたいと思いました。」

同席した羅臼在住の料理人 石田さんにも感想をうかがった。

「料理の随所に羅臼昆布が使われており、その方法に、表現力と引き出しの豊富さを感じました。郷土料理の場合、作り手によって多少の違いはあれど、どの食材も調理法や味付けはある程度固定されているので、ゆばこさんの味の提案には新たな発見があり、仕立て方や材料の組み合わせ次第で、まだまだ羅臼の埋もれている味覚を発掘できるのでは?と感じさせられ、とても有意義な体験になりました。ごちそうさまでした!」

羅臼食材を使用した感想を、料理人のゆばこさんにうかがった。

「地元の方に、こんな食べ方があるんだ!と驚いてもらえることが嬉しかったですね。現地の食材をその土地で調理するのは、食材と水も合うし空気も感じながら食べられるので、絶対に一番おいしくなると感じました。食材で印象的だったのはトド。普段はなかなか出会えないし食べたことがありませんでした。飲食店などでトドを調理したら、外からの観光客にとって珍しいしキャッチーでインパクトがあると思います。メンメも関東よりも、脂が乗っておいしかったです。」

「私たち料理人は昆布の生産をすることはできません。だからこそ、生産者も料理人も一方通行にならず、消費者に届く最後まで見届けることが大事だと感じています。それが仕事のクオリティを上げ続けることに繋がります。生産者の普段の仕事は、あまり消費者の目に触れることはないかもしれません。しかしそんな堅実な生産活動がないと、私たち料理人もおいしい料理は作れません。作り手も食べる側もそのことを知って欲しいです。そしてこの食材をこう食べて欲しいといった生産者の方々が熱い想いも、もっと聞いていきたいと改めて思いました。」

その土地に行って生産者の話を聞きながら、料理人の作った料理を食べる。そんな根源的な体験こそが、本質的な意味での地方活性化に繋がると感じている。

次に訪れる際は夏の昆布洗いの時にそれを実現したい。消費者も知る義務がある。今後、今とれている食材は手に入らなくなるかもしれない危機感を覚えている。消費者も生産の現場で汗を流して作業を手伝う。その現場を知ることが、食材が曲がってようが傷があろうが、どのように食材を選ぶかの本質に繋がると思う。私たちは当たり前に食べているけれど、それは誰かが汗を流してくれているから成り立っている。料理を通じて、「生産者の想い」「地球のSOS」を伝えて消費者の意識が変わるような草の根運動をこれからも行っていきたい。

知床ネイチャークルーズ / 絶景流氷クルーズとオオワシウォッチング

早朝クルーズの絶景

旅の最後に、知床羅臼が豊かな水産資源を誇る理由を肌で感じるため、知床バードクルーズの船に乗り込んだ。今回の旅は流氷のタイミングがばっちりで、圧倒的な絶景を見ることができた。世界自然遺産に登録される所以である流氷。今の時期にここでしか見れない感動の景色。ぜひ人生に一度は訪れて生で見てもらいたい。

オオワシやオジロワシと流氷のコントラストも、羅臼ならではの風景だ。ビジターセンターで見た自然の営みが、肉眼で観察できる近い距離であることに驚きを隠せない。スマートフォンでもダイナミックな姿をおさめることができる。

オオワシやオジロワシと流氷のコントラストも、羅臼ならではの風景だ。ビジターセンターで見た自然の営みが、肉眼で観察できる近い距離であることに驚きを隠せない。スマートフォンでもダイナミックな姿をおさめることができる。

流氷を縫って帰港するスケソウダラ漁船。自然と人間の営み、その両方が共存共栄して成り立っているのが羅臼なのだと、旅の最後に心に深く刻みこんだ。

旅の終わりに

最高のロケーションの中、里紗さんの昆布愛と痒いところに手が届くおもてなしに感動しっぱなしだった羅臼の旅。帰りの車で、ゆばこさんが「羅臼が大好きになった。なんだか後ろ髪引かれる思いです。」と言ってくれたことが非常に印象的で、嬉しくて心が震えた。

「羅臼の食の魅力を伝える」ことをミッションに羅臼の町を半年間体験して感じた魅力が、一人の料理人の心と深く繋がった感覚を持った。草の根運動でもいい。一人一人に羅臼の魅力を深く知ってもらえるような架け橋になれたらいいなと自分の志を新たに思えた瞬間だった。羅臼愛に溢れる加瀨漁業の里紗さん、基敏さんをはじめとする羅臼の人達の出会い。壮大な流氷と自然、食材達との出会いがこの度を忘れられない特別なものにしてくれたことに、心より感謝したい。

何でもネットで知ることができる、AIに聞けば答えが返ってくる便利な時代。しかし地の果てと呼ばれるような、日本の地方部まで訪れるからこそ感じられるものが必ずある。この景色、体験、人との出会い、空気、味わいを五感いっぱい感じることは、間違いなく旅の中でしか得られない。

「生産者と現地の料理人を繋げて、新たな郷土料理を生み出したい。」とゆばこさんは語ってくれた。次回はそんな場面を繋げられたら幸せだなと強く思い、夏の昆布洗いに参加することを約束し旅を終えた。