「北海道の食材といえば?」そう聞かれたら、多くの人が思い浮かべるもののひとつにホタテがあるだろう。道内のあちこちで食べられるが、野付湾のホタテの美味しさを知る人は意外と少ない。

私は、野付半島にほど近い、自然豊かなこの地に魅せられて東京から移住し、ゲストハウスを営みながらガイドとして活動している。ここで獲れるホタテは、大ぶりで身が締まり、驚くほど甘い。市場にほとんど出回らないため、その味を知る人は限られているが、一度食べれば違いは明らかだ。今回のツアーでは、スイスから訪れた親子を案内し、尾岱沼のホタテ漁と食文化を体験してもらった。漁港での水揚げを間近で見て、自らホタテを剥き、その場で味わう。まさに、この土地ならではの特別な体験だ。このツアーを通して、野付湾のホタテの魅力と、この町の持つポテンシャルを少しでも感じてもらえたら嬉しいと思っている。

ガイドはゲストハウス「おだいとうネスト」のオーナー。東京から移住した身からこの地の素晴らしさを知り、観光客に知ってもらうための活動を行っている。

ガイドはゲストハウス「おだいとうネスト」のオーナー。東京から移住した身からこの地の素晴らしさを知り、観光客に知ってもらうための活動を行っている。

尾岱沼漁港でホタテの荷揚げ見学

尾岱沼漁港で、朝の静けさを破るようにホタテの荷揚げが始まる。船が次々と港に戻り、漁師たちの熟練の手さばきで大量のホタテが運び出されていく。その迫力ある光景を間近で見学し、尾岱沼ならではの漁業の魅力を体感する。これが今回のツアーのはじまりだ。

北海道東部に位置する野付半島は、標津町と別海町にまたがる全長約28キロの砂嘴(さす)で、日本最大級の規模を誇る。半島の片側には野付湾、もう片側にはオホーツク海が広がり、広大な湿地や原生林が残るこの地は、北海道のなかでも特別な景観を楽しめる場所だ。そんな風景の近くにある尾岱沼(おだいとう)は、ホタテ漁をはじめとする漁業が盛んな港町。新鮮な魚介の水揚げ地として知られ、特に野付湾で育ったホタテは全国の高級店でも扱われる逸品だ。しかし、その美味しさや漁の現場を実際に知る機会は多くない。

ゲストはゲストハウス「おだいとうネスト」に宿泊したスイスからの親子。ホタテを知っているが、食べたことは今までにない。不安ながらも、そんなゲストにこの地の魅力を伝え、楽しみながらこの地を知ってもらうツアーを提供した。

ホタテ漁の朝は早い。午前6時頃、たくさんの船がホタテ漁のために沖合に出て漁を行い、早い船は9時半頃戻ってくる。この後に朝食を食べる都合から一番早い時間の荷揚げを見に尾岱沼漁港に向かった。

ゲストハウスからすぐの尾岱沼漁港で船の帰りを待つ。この時期は2月。潮風が肌を刺すように冷たく、冬の厳しさを物語っている。じっと待っていると、手足の感覚が徐々に奪われていくような寒さが身を包む。遠くにぼんやりと浮かぶ島影が見える。国後島だ。北方領土の現状をゲストに伝えると、彼らは深く頷きながらその景色をじっと見つめていた。

やがて、海の向こうに小さな点がいくつも現れる。遠くから戻ってくる漁船だ。静寂が少しずつ破られ、再び漁港が活気を取り戻す瞬間が近づいている。やがて船が戻ってきて荷揚げが始まる。先ほどまでの静けさは一転、接岸した船からワイヤーで吊り上げられたかごが港に次々に降ろされていく。どのかごも、あふれんばかりに大きなホタテでいっぱいだ。

漁師たちは息の合った動きで、次々とかごを吊り上げ、降ろし、また吊り上げる。その一連の作業は驚くほど手際がよく、迷いのない動きが積み重なり、港には次々とかごが積まれていく。掛け声が飛び交い、トラックのエンジン音が響き、ホタテ漁の現場の熱気が肌で感じられる瞬間だ。到着した船からの一連の作業に、ゲストは興味津々だ。大きなかごが次々と吊り上げられ、勢いよく港へと降ろされる様子に、目を輝かせながら見入っている。

初めて目にする光景に圧倒されているのはもちろんだが、それ以上に、スイスは海に接していない国。彼らにとって「漁港の活気」や「漁師の仕事」は、これまでの生活では縁遠いものだったはずだ。だからこそ、ここで目の当たりにする一つひとつの動きが、新鮮で興味深く映るのだろう。大量のホタテが荷揚げされるとその量に、そして野付湾で獲れるホタテの大きさにも驚いていた。

「どれくらいのホタテがあるんですか?」そんなゲストからの問いに対して、「1かごで70キロある。この日は80箱獲れた」と漁師の藤村亮太さんが教えてくれる。今年はホタテの価格が昨年の倍以上に跳ね上がっており、その数字を考えると、まさに海の恵みが生み出す大きな価値を実感せずにはいられない。

藤村さんは生まれも育ちも別海町尾岱沼。漁師の家に生まれ、「生まれた瞬間から漁師を目指してきた」という生粋の漁師だ。漁師になるため高校は尾岱沼を出て小樽水産高校に進学し、高校卒業後は故郷に戻った。漁師として活躍するだけでなく、藤村さんは地元の将来を考えている人でもある。

子どもの頃に見て感動した花火大会。その感動を今の尾岱沼の子どもたちと共有したいという一心から、組織を立ち上げ、25年ぶりに花火大会を開催したのが藤村さんだ。花火大会だけではない。食を通じたイベントを行ったり、さまざまな形で町の活性化に取り組んできた。だから観光にも理解があり、今回のツアーでもご協力をいただいた。

それにしてもたった一船でこれだけのホタテが獲れるのは、この地でガイドを務める立場からしてもやはり驚きのほかない。この海の豊かさをあらためて思う。それでも「昔よりも獲れる量は減っていて、値段も昨年の倍以上になっているので、資源を守っていかなければならない」と藤村さんは言う。北海道でも貴重な、大きくておいしいホタテがあってこその野付湾であり、漁業である。何よりも町の未来でもある。それを藤村さんは知る。

こうして獲れたホタテの多くは加工され全国へ出荷される。実は一般の人に広く知られていなくても、「知る人ぞ知る」ホタテとして、首都圏の高級寿司店やレストランでは重宝されているそうだ。その魅力を失うことなく、広めるためにも守っていかなければならない貴重な財産だ。そんな首都圏の高級寿司店やレストランで使われるホタテを、現地で、しかも獲れたばかりの状態で食べられる。こんな贅沢を味わえるのは、このツアーならではだ。荷揚げ作業は30分程度で終了。一連の作業を見た後に、参加者とともにゲストハウスに戻り遅い朝食を食べることにする。

初めてのホタテ剥きに挑戦!獲れたてだからこその特別な味わい

そもそも、野付湾のホタテはなぜ美味しいのか。他の地域のものと比べて、なぜこれほどまでに大きく、旨みが濃いのか。その理由のひとつは、育ち方にある。一般的なホタテ養殖といえば「耳吊り」がよく知られている。稚貝の殻に穴を開け、ロープに連ねて海中に吊るす方法だ。しかし、野付湾ではそれとは異なる「地撒き(じまき)」という方法が採用されている。

地撒きとは、稚貝を直接海に放ち、自然の力に任せて育てる漁法だ。1年間育てた稚貝を海に放流し、3〜4年の歳月をかけて成長させる。そして、成熟したホタテを海底を曳く網で漁獲する。この方法の大きな特徴は、ホタテが自ら動き回ること。潮の流れに合わせて移動しながら生き抜くことで、貝柱が鍛えられ、より引き締まった身となる。

さらに美味しさを決定づけるのが、野付湾の環境だ。湾内には根室海峡から栄養豊富なプランクトンが流れ込み、それをたっぷりと食べてホタテは育つ。この恵まれた環境のおかげで、野付湾のホタテは大ぶりで甘みが強く、グリコーゲンを豊富に含む濃厚な味わいに仕上がる。

育ち方、そして環境。その両方が揃っているからこそ、野付湾のホタテは特別なのだ。

スイスからのゲストが訪れたのは2月。この時期はホッキ貝、アサリなど様々な海の幸が獲れる。もちろんこれらの海鮮は美味しいけれど、ホタテ漁が最も盛んな頃合いでもある。ホタテは一年中食べられるが、最も美味しくなるのは厳冬期の今。産卵期前のホタテは身が締まり、甘みも濃くなる。「最高の状態のホタテ」を、「最も美味しい食べ方」で味わえるのは、この時期のこのツアーだからこそ。

ゲストハウスに戻り、いよいよ獲れたばかりのホタテを楽しむ時間が訪れる。サイズの大きさは見ての通り。この枚数でおよそ3キロもある。

ゲストハウスに戻り、いよいよ獲れたばかりのホタテを楽しむ時間が訪れる。サイズの大きさは見ての通り。この枚数でおよそ3キロもある。

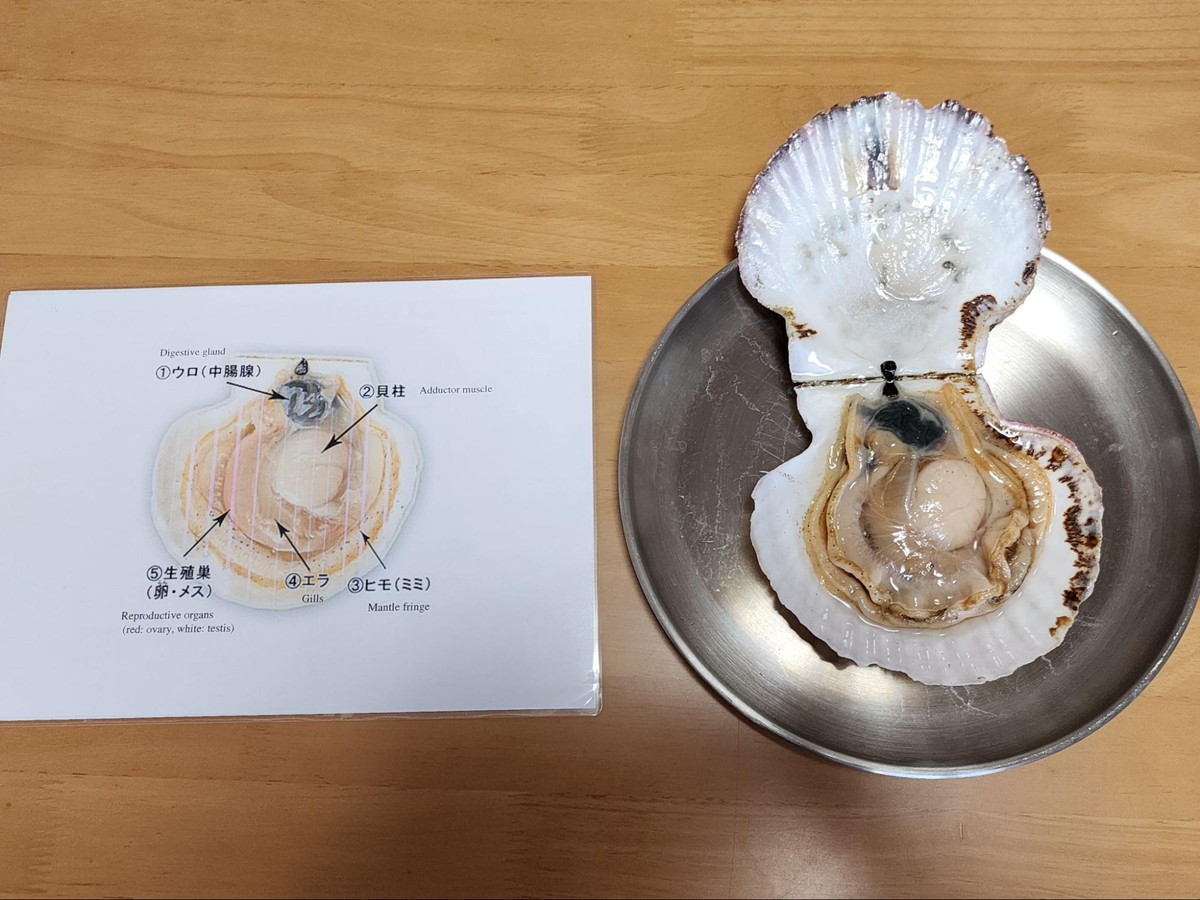

ホタテ剥きを始める前に、まずはホタテの構造を知ってもらうレクチャーを行った。ホタテの殻を開くと、中には貝柱を中心にミミやウロ、生殖巣などが並んでいる。貝柱はホタテが殻を開閉するための筋肉で、この部分が私たちが食べる身となる。ミミは貝の周りについているひらひらとした部分で、独特の歯ごたえがある。ウロは砂や老廃物を溜める部分で食べられないため、剥く際には丁寧に取り除く必要がある。

こうした説明をしながら、実際にホタテを手に取って観察してもらう。貝柱の位置やウロの役割を知ることで、剥く際にどこにナイフを入れるべきかが理解しやすくなる。ゲストも「なるほど」と頷きながら興味深そうにホタテを見つめていた。準備が整ったところで、いよいよホタテ剥きの実践に移る。

まずはホタテを剥くことからスタートする。スイスからの参加者にとって、ホタテを間近で見るのも、もちろん剥くのも初めての経験だ。まず私が手本を見せながら、ホタテ剥きのコツを説明する。専用のナイフを使い、殻の隙間に刃を差し込み、貝柱を傷つけないよう慎重に剥がしていく。シンプルな作業に見えるが、殻がしっかり閉じているため、初めての人には意外と難しい。

いよいよ参加者が挑戦。最初は恐る恐るナイフを動かしていたが、少しずつコツを掴んでいく。うまく殻が開くと、思わず笑顔がこぼれる。慣れない手つきでも「失敗しても大丈夫」と伝え、楽しみながら体験してもらうことを大切にしている。ホタテの感触や剥く感覚を直接味わうことで、ただ食べるだけでは得られない特別な経験になる。

ナイフを慎重に差し込み、殻の隙間を探るものの、思うように開かない。貝柱を傷つけないようにと意識するあまり、動きがぎこちなくなる。それでも、手元を確認しながら、ひとつひとつの工程を丁寧にこなしていく。苦戦しながらも、初めての挑戦にしては上出来だった。殻を剥き終えたときの達成感に満ちた表情が、それを物語っていた。

剥いたホタテの中から、まずは貝柱の周りについているミミやウロを取り除いていく。慎重に周りの部分を取り除いた後、最後に貝柱を取り出す。貝柱はしっかりと殻に張り付いており、丁寧にナイフを入れないと崩れてしまう。慎重に刃を滑らせながら貝柱を外すと、その大きさと美しさに改めて驚かされる。

ずっしりとした重みのある貝柱は、野付のホタテの特徴をよく表している。淡いピンクがかった色合いは透き通るように美しく、艶やかな輝きが鮮度の良さを物語っていた。ゲストもその大きさに目を丸くしながら、一つ一つ丁寧に貝柱を取り出していく。その手元からは、初めての作業に戸惑いながらも、貝の魅力を知る楽しさが伝わってくるようだった。

剥き終わったホタテを前に、いよいよ食べる瞬間がやってきた。まずは一番美味しく食べられる刺身を提供した。

獲れたての貝柱をそのまま味わってみる。ホタテはたいてい縦にスライスして食べる。しかし、漁師さんに教わったのは「ブロック状に切る」食べ方だった。そうすると歯応えがよく、甘味も引き立つ。貝柱が大きいからこそ、その食感が存分に楽しめるのだ。漁師さんから教えてもらってから、私は常にこの2つの食べ方をゲストに提供している。そしてほとんどの人は「ブロック状の方が美味しい」と言う。

今朝獲れたばかりの新鮮なホタテだからできることがある。それは貝柱以外に、ヒモと生殖器も刺身で食べること。白い方が精巣、赤い方が卵巣だ。特に卵巣は非常に濃厚な味わいで、繁殖期である春には栄養が貝柱に行ってしまうので今の時期が生で一番美味しく食べられる。その味わいはまるでウニのようである。こんな贅沢を味わえるのも、このツアーならではのこと。

今朝獲れたばかりの新鮮なホタテだからできることがある。それは貝柱以外に、ヒモと生殖器も刺身で食べること。白い方が精巣、赤い方が卵巣だ。特に卵巣は非常に濃厚な味わいで、繁殖期である春には栄養が貝柱に行ってしまうので今の時期が生で一番美味しく食べられる。その味わいはまるでウニのようである。こんな贅沢を味わえるのも、このツアーならではのこと。

スイスでは生で魚を食べる習慣がないそうで、食べたとしても牡蠣くらいとのこと。ほとんど初めてと言っていい食との出会いに、「想像していた生の海鮮とはまったく違う。牡蠣以外を生で初めて食べたけど海鮮の独特の臭みがなく、甘味がありとても美味しい」と喜んでもらえた。

特に海外からのゲストに提供する上で、私が警戒していたのは生殖巣だった。見た目や食感に抵抗を感じるのではないかと思い、少し不安があったが、思い切って提供してみることにした。恐る恐る口に運んだゲストの表情をうかがうと、意外にも驚きと喜びが混じった表情を見せた。そして、「クリーミーな食感がまるでトリュフみたいで美味しい」と思わぬ賞賛の言葉が返ってきた。

普段は食べる機会の少ない部分だからこそ、味わったことのない濃厚な旨味が新鮮に感じられたのかもしれない。海外の視点ではまた違った魅力として受け取られることを改めて実感した瞬間だった。

ホタテを存分に楽しんでもらいながら、日本の朝食の定番であるだし巻き卵と味噌汁も味わってもらった。生のホタテ、焼きホタテと続くと、どうしても同じ味が続いてしまう。そこで、日本ならではの温かい料理も一緒に楽しんでもらうことにした。こうして、日本の食文化の一端にも触れてもらいながら、ホタテをより美味しく味わってもらうことができた。

刺身を堪能したあとは、いよいよバター醤油焼き。貝殻をそのままコンロにのせ、じっくりと火を入れていく。バターを落とすと、じゅわっと音を立てながら溶けていき、ホタテの表面がふつふつと熱を帯びていく。続いて醤油を垂らすと、香ばしい香りが一気に立ち上り、食欲をそそる。バターのコクと醤油の香ばしさが絡み合い、まるでご馳走のような仕上がりになる。

今回使ったのは尾岱沼のある別海町で作られたバターだ。尾岱沼は漁業が有名な町だが、実は他のエリアは酪農地帯で生乳生産量は日本一を誇る。自慢は生産量だけではない。オホーツクの潮風を浴びたミネラル豊富な牧草と、摩周湖の伏流水をたっぷりと飲んで育つ牛たち。その広大な牧場でストレスなく穏やかに過ごした牛から搾られる生乳は、格別の味わいだ。この地域の牛乳は、成分無調整で、比較的低温殺菌によって風味をしっかりと保っている。そのため、すっきりとフレッシュな味わいが特徴で、口に含むと自然の甘さが広がる。この良質な生乳を生かした乳製品もまた、美味しさに定評がある。

別海町の牛乳を使って作られるバターも、そのひとつだ。特に「チャーン製法」と呼ばれる、昔ながらの製造方法で作られたバターは、全国的にも高く評価されている。「チャーン」とは、木製や金属製の小さな撹拌機のことで、これを使いじっくりと時間をかけて生クリームを攪拌することで、なめらかでコクのあるバターに仕上がる。

現在では効率を重視した大量生産の方法が主流だが、ここではあえて手間をかけ、伝統的な製法を守り続けている。その結果、口当たりが軽やかでありながら、豊かなコクとクリーミーな風味を兼ね備えた逸品が生まれるのだ。豊かな自然の中、さまざまな食材に恵まれた漁業と広大な土地とやはり自然の豊かな中で育まれる酪農、それぞれを持つことも、野付の魅力であり、ポテンシャルだろう。

今回のツアーの締めくくりは、ホタテの旨味を存分に生かしたリゾット。ご飯を加え、仕上げにチーズをたっぷりとかけると、ホタテの出汁が染み込み、濃厚な味わいに仕上がる。スイスでは朝食にパンを食べるのが一般的で、ご飯を朝に食べることはほとんどないという。それでも、このリゾットは別格だったようだ。ひと口食べるごとに笑顔がこぼれ、「これは美味しい!」と何度も感嘆の声を上げながら、最後の一口までしっかりと味わっていた。「朝から海鮮やご飯は食べたことがないから不安」そんなことを言っていたファミリーだが、ホタテの刺身からリゾットまであますことなく素材の味を楽しみ、美味しく食べてくれ、私の不安を見事に打ち消してくれた。

何よりも心に残る言葉があった。

「この場所をとても理解しました。また他の季節にも来てみたいです。」そう言ってくれたことが、この地の魅力を伝える者として何よりも嬉しかった。

スイスから迎えたゲストに尾岱沼の魅力を知ってもらう今回のツアーでは、ホタテの美味しさを十分に知ってもらうことができた。初めて口にするにもかかわらず「おいしい」と楽しんでもらえたのは野付湾のホタテならではだ。地元の漁師さんとの交流や食体験を通じて、自然と産業のつながりを伝えることもできた。その過程で見せてくれた彼らの笑顔と感謝の言葉は、私にとってこれからもこの地の魅力を多くの人に届けていこうとする活動の原動力となるだろう。ぜひ一度、この地を訪れて、心に残る体験をしてほしい。尾岱沼が持つ真の魅力を、ぜひ心で感じてみてほしい。そんな願いとともに、ツアーガイドとしての活動を続けていく。